インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう

更新日:2025年4月1日

特定の個人や地域への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、個人のプライバシーに関する情報の無断掲示など、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流され、広まっています。また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的発言(いわゆるヘイトスピーチ)や、特定の地域に対する部落差別に関する書込みが問題となっています。

さらに、自殺を誘うような情報等、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの人権侵害事案も発生しています。特定の個人や団体を誹謗中傷し、名誉を棄損する行為は犯罪であり、民事的責任だけでなく、刑事的責任を負うこともあります。

安易な書込みで他の人の人権を傷つけないために、インターネットの特性を踏まえた上で、インターネット上で起り得る人権侵害について理解を深め、ルールやモラルを守って利用するようにしましょう。

法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」

どんなことが人権侵害になるの?

インターネットでは、自分の名前や顔を簡単には知られることなく発言することができます。そのため、匿名性を悪用した人権侵害が発生しています。最近では、いじめなどの事件をきっかけに、インターネット上に、不確かな情報に基づき、その事件の関係者とされる人たちの個人情報を流す書き込みがされたり、誤った情報に基づいて全く関係のない人たちを誹謗中傷(根拠のない悪口や嫌がらせ)する書き込みがされたりしています。

インターネットでは、いったん掲示板などに書き込みを行うと、その内容がすぐに広まってしまいます。また、その書き込みをネット上から完全に消すことは容易ではありません。誹謗中傷や他人に知られたくない事実、個人情報などが不特定多数の人々の目にさらされ、そのような情報を書き込まれた人の尊厳を傷つけ、社会的評価を低下させてしまうなど、被害の回復が困難な重大な損害を与える危険があります。また、このような人権侵害は、名誉毀損等の罪に問われることもあります。

インターネット上の人権侵害を防ぐには?

インターネットを利用するときも、直接人と接するときと同じようにルールやモラルを守り、相手の人権を尊重することが大事です。お互いの顔は見えなくても、インターネットでつながった先にいるのは、心をもつ生身の人間であるということを忘れずにコミュニケーションをとりましょう。

〇インターネット上の人権侵害を防ぐために

・他人を誹謗中傷する内容を書き込まない。

・差別的な発言を書き込まない。

・安易に不確かな情報を書き込まない。

・他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない。

・書き込みが不特定多数の人に見られる可能性があるということを意識する。

インターネットによる人権侵害「画面の中?」篇(福岡県、北九州市、福岡市、(公財)福岡県人権啓発情報センター制作)

一向になくならないインターネット上の誹謗中傷。こうした誹謗中傷をなくすためにも、インターネット利用者への啓発や意識向上を図る必要があります。インターネットに「書き込む」という行為は画面上に表示される文字や画像に対して行われますが、書き込み」が向けられる相手は生身の「人間」です。本CМでは、相手が生身の人間であることを誰にでも分かるような動画として制作しました。

侮辱罪の法定刑の引き上げについて

インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、誹謗中傷全体に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの意識の高まりから、誹謗中傷の実態への対処として、侮辱罪の法定刑の引上げが行われています。

〇「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)(令和4年6月13日成立、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日から施行)

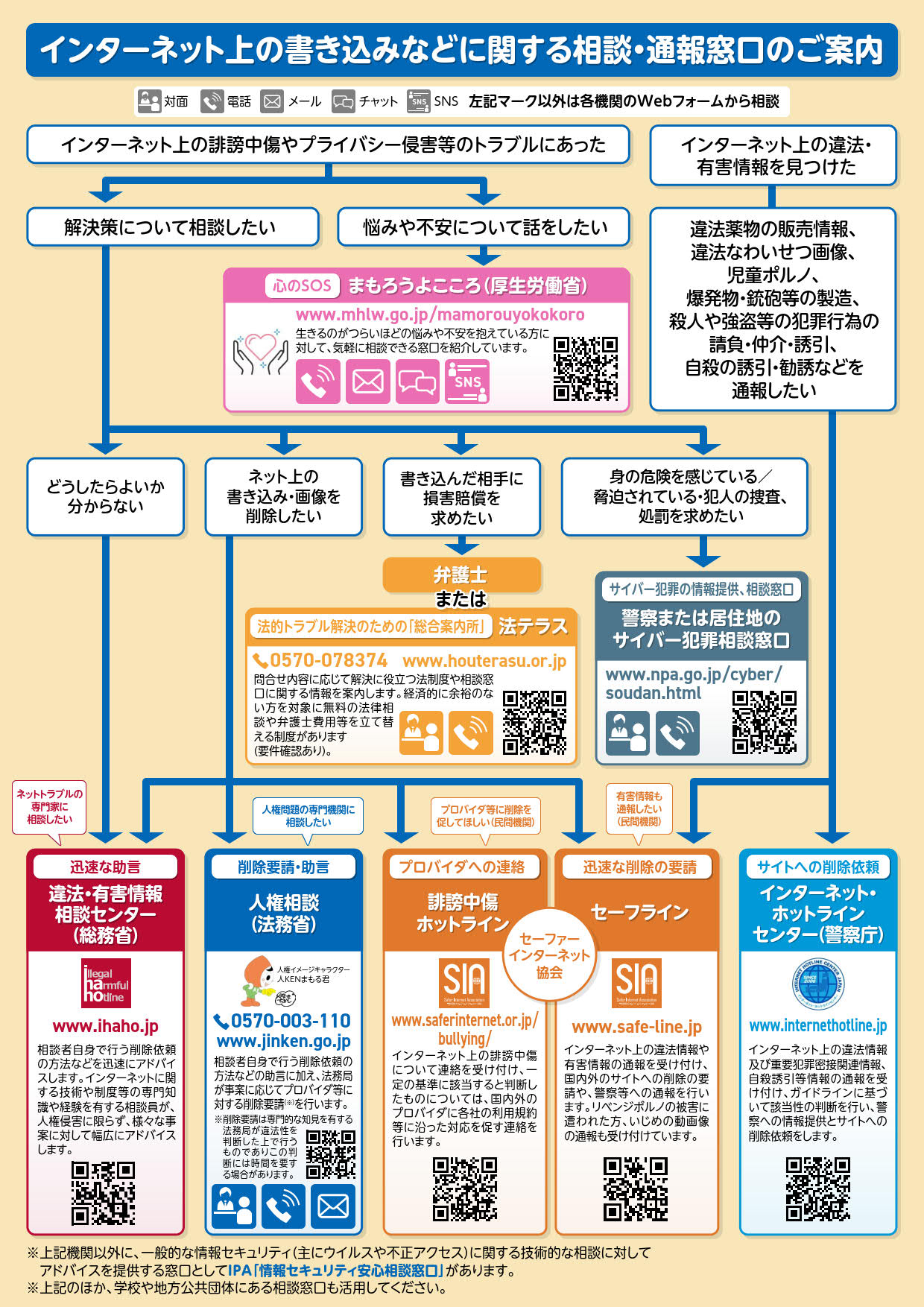

インターネット上のトラブルについての相談窓口

誹謗・中傷、名誉棄損、人権侵害などのトラブルや削除の方法についての相談は、

・違法・有害情報相談センター

・誹謗中傷ホットライン

インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内【PDF】

ネット上の違法・有害情報について通報したいときは

・インターネット・ホットラインセンター

このページに関する問い合わせ先

福祉事務所地域福祉係

直通電話:0944-85-5537

ファクス番号:0944-86-8483